कृषि का भविष्य भारत में है

फरवरी में वेल्टेकर आंदोलन की एक छोटी सी टीम आंध्र प्रदेश गई, जहाँ उन्होंने APCNF (आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग) आंदोलन से मुलाक़ात की।

यह बेनी हैरलिन की वहाँ के किसानों और उनके “विशेष सलाहकार” विजय कुमार थल्लम के साथ तीसरी मुलाक़ात थी — इससे पहले वे 2017 में एक बार दौरे पर जा चुके थे और 2024 में Zukunftsstiftung Landwirtschaft के “The Color of Research” सम्मेलन में एक प्रस्तुति भी दे चुके हैं। उनका यात्रा विवरण पढ़ें:

जब सोव्यान्या सौजन्या सुबह एडुलामड्डाली में अपने ATM बाग़ीचे जाती हैं, तो उन्हें वहाँ न सिर्फ़ अपनी 5 सदस्यीय परिवार के लिए एक स्वस्थ लंच पकाने के लिए पर्याप्त जड़ी-बूटियाँ, मसाले और कंद फसलें मिलती हैं, बल्कि कुछ ऐसा भी मिलता है जिसे वह बाज़ार में बेच सकती हैं। ATM का मतलब है “Any Time Money” — यानी ऐसा बाग़, जहाँ कभी भी कुछ न कुछ कमाने लायक उगता है। यह बाग़ उनके घर के सामने के 800 वर्ग मीटर में फैला है, और इसमें 20 से ज़्यादा तरह की सब्ज़ियाँ, बेरी फल, कंद और जड़ी-बूटियाँ मिलीजुली खेती में उगाई जाती हैं। इस खेती की मूल सोच यह है कि यहाँ साल के 365 दिन कुछ न कुछ ताज़ा तोड़ा और बेचा जा सके।

उन्हें न तो किसी कीटनाशक की ज़रूरत होती है और न ही सब्सिडी वाले खाद की — “सब कुछ प्राकृतिक है!” सोव्यान्या हँसकर कहती हैं। तभी समझ आता है कि इस रंग-बिरंगी साड़ी में मुस्कुराती युवा महिला के यूट्यूब चैनल #Dsthoughts पर 2,300 फॉलोअर्स क्यों हैं। ज़िंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो, उसे सादा और खुशहाल बनाया जा सकता है। इसकी कुंजी है:

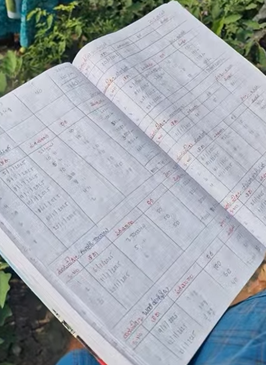

विविधता का सही इस्तेमाल, लगातार कोशिशें, और जो कुछ होता है, उसकी ठीक से लिखी गई जानकारी।

यह आदर्श महिला किसान, जिन्होंने अपने कई पड़ोसियों को सिखाया है, अपने ATM बाग़ीचे की हर बात ध्यान से एक मोटी नोटबुक में लिखती हैं — बीज कब बोया, मल्च कब डाला, पौधे कब लगाए, कौन-से कीड़े आए, कौन-से अच्छे कीड़े दिखे, क्या-क्या दवाएँ या घोल डाले, और सबसे ज़रूरी — कितनी फसल हुई, उसका वज़न क्या था, गुणवत्ता कैसी थी और कितनी कमाई हुई।

वह ज़रूरी जानकारी मोबाइल फोन से APCNF मूवमेंट के मुख्य कार्यालय, गुंटूर को भेज देती हैं।

तीसरा खेती का मौसम

पिछले साल सितंबर में आसपास के खेत कई हफ़्तों तक पानी में डूबे रहे। सोव्यान्या हमें अपने मोबाइल फोन पर एक तस्वीर दिखाती हैं — उनके पति, उनके घर के सामने वाले धान के खेत में कमर तक पानी में खड़े हैं। उन्हें खुद भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी धान की फसल फिर से खड़ी हो गई — और उनके पड़ोसी की फसल के मुकाबले एक ठीक-ठाक पैदावार भी मिली।

उनकी पड़ोसी रैपिंग पेपर से बने एक पोस्टर को ऊपर पकड़े खड़ी हैं, जिस पर लिखा है: “Climate Resilience” (जलवायु लचीलापन)। इस दौरान सोव्यान्या समझा रही हैं कि प्राकृतिक खेती की वजह से पौधों की जड़ों का आधार और गहराई दोनों बढ़ जाती हैं, और PMDS तकनीक की मदद से पहले ही साल में मिट्टी की उर्वरता में बड़ा सुधार हुआ है।

PMDS का मतलब है Pre Monsoon Dry Sowing — यानी मानसून से पहले सूखी मिट्टी में बीज बोना।

जून में बारिश आने से काफी पहले, जब मिट्टी बिलकुल सूखी, सख्त और धूल भरी होती है, 32 तरह के बीजों का मिश्रण खेत में बोया जाता है। ये बीज बारिश के बिना भी उगते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से गोबर, पोषक घोल, पानी, मिट्टी और राख की परतों में अच्छी तरह लपेटा गया होता है। इस तरीके से अप्रैल में ही सूखी ज़मीन हरी होने लगती है — और गर्मी (खरीफ) और सर्दी (रबी) की दो फसलों के बीच एक तीसरा खेती का मौसम मिल जाता है।

PMDS मिश्रण

मक्का, बाजरा, सरसों, अरंडी, पीली मसूर, हरी मसूर, लाल मसूर, धनिया, मिर्च, भांग, पिल्लीपेसरा, सूरजमुखी, टमाटर, भिंडी, बैंगन, राजगिरा (अमरंथ), गोंगुरा (लाल चुकंदर पत्ता), सेम, मेथी, पालक, गेंदे का फूल, सरसों, उड़द (काली दाल), लोबिया, बाजरा, रागी, तिल, घोड़ा घास, ज्वार, फील्ड बीन, यैरो, सेस्बानिया

खेतों में बोया गया यह पौधों का मिश्रण सुबह की ओस और हवा में मौजूद नमी से “पानी की फसल” लेता है।

जितनी ज़्यादा हरियाली और बायोमास, उतनी ही ज़्यादा नमी खींचने की क्षमता। और जितनी ढीली और जड़ों से भरी मिट्टी होगी — वह चाहे गहराई में भी क्यों न हो — उतनी ही ज़्यादा नमी अपने अंदर रोक पाती है। यह सब संभव होता है जड़ों की विविधता और उनके साथ जुड़े सूक्ष्म जीवों की वजह से, और इसे मिट्टी की कम से कम खुदाई करके सालों तक बनाए रखा जा सकता है।

यह जैविक तरीके से मिट्टी को ढीला करना, जो कि आमतौर पर होने वाले मिट्टी के सख्त होने के ठीक उलट है,

पानी के संतुलन को बेहतर बनाता है और मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीवों के लिए आदर्श माहौल तैयार करता है — जिससे मिट्टी फिर से जीवित हो उठती है। यह प्राकृतिक खेती (Natural Farming) कार्यक्रम का एक मुख्य सिद्धांत है, जिसने पिछले 10 वर्षों में बहुत तेज़ी से विकास किया है।

मिट्टी के सूक्ष्मजीवों को भोजन और पोषण देना

प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती से सिर्फ फसल की विविधता में ही नहीं, बल्कि इस्तेमाल होने वाले मिश्रणों में भी अलग होती है।

भारत में लोग रासायनिक खेती को “पारंपरिक” नहीं कहते। यहाँ “जीवरुतम” नाम का एक खास घोल इस्तेमाल होता है, जो गाय का गोबर और मूत्र, गुड़, दाल का आटा, पानी और उपजाऊ मिट्टी मिलाकर बनाया जाता है। इस घोल का काम पौधों को सीधा पोषण देना नहीं, बल्कि बीजों का अच्छा अंकुरण करना और मिट्टी में फायदेमंद सूक्ष्मजीवों को बढ़ाना होता है,

जो बाद में पौधों को ज़रूरी पोषक तत्व मिट्टी से खुद लेने में मदद करते हैं।

इस पूरी सोच के पीछे बुनियादी विचार यह है कि पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) से बनने वाली शर्करा (शुगर) का लगभग 40% हिस्सा ऊपर की हरियाली (पत्तियाँ, तना आदि) में लगाते हैं और 30% जड़ों में। बाकी 30% वे मिट्टी में मौजूद फफूंद और सूक्ष्मजीवों को “खिलाते” हैं, जो बदले में पौधों को अन्य ज़रूरी पोषक तत्व लौटाते हैं।

प्राकृतिक खेती के अनुसार, फसल को ज़रूरी पोषण देने और मिट्टी से पोषक तत्वों को सक्रिय करने के लिए तीन बातें ही काफी होती हैं, खासकर उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में: सही फसलों का मिश्रण और उनका क्रम — ताकि जड़ें, पत्तियाँ और उनके स्राव (exudates) मिलकर मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बना सकें। ज्यादा से ज्यादा जैविक पदार्थ (biomass) उगाना और उसका अच्छा उपयोग करना। एक मज़बूत और विविध सूक्ष्मजीवों का जीवन तंत्र (microbiome) बनाना।जब एक बार स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सही माइक्रोबायोम तैयार हो जाता है, तो लंबे समय में जैव-उत्तेजक घोलों की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है।

“बाहरी पोषक तत्वों का एक ग्राम भी ज़रूरी नहीं — न रासायनिक, न जैविक”, यह है वह साहसिक सोच, जिसे आज आंध्र प्रदेश के एक मिलियन से ज़्यादा किसान अपने काम से सफलतापूर्वक साबित कर रहे हैं। एक और सिद्धांत के अनुसार, अगर मिट्टी में और उसकी सतह पर पौधों के बचे हुए हिस्सों को सही तरीके से छोड़ा जाए, तो उपजाऊ मिट्टी (topsoil) को बनाने और बहाल करने में सदियों की ज़रूरत नहीं होती। अगर सही मात्रा और गुणवत्ता की जैविक सामग्री लगातार मिट्टी में मिलाई जाए, तो कुछ ही सालों में मिट्टी फिर से ज़िंदा और उपजाऊ हो सकती है। पौधों और सूक्ष्मजीवों की विविधता इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है।

प्राकृतिक खेती के नौ सिद्धांत

1. मिट्टी पूरे साल (365 दिन) जीवित फसलों से ढकी रहनी चाहिए — यानी मिट्टी में हमेशा जड़ें बनी रहें।

2. फसलों की बड़ी विविधता रखें — कम से कम 15–20 तरह की फसलें, जिनमें पेड़ भी शामिल हों।

3. जब खेत में कोई फसल न हो, तब भी मिट्टी को पौधों के बचे हुए हिस्सों से ढका रखें।

4. मिट्टी में कम से कम हस्तक्षेप करें — यानी हल चलाना या खुदाई बहुत सीमित रखें।

5. किसान अपने खुद के बीजों का उपयोग करें — और स्थानीय (देशी) बीजों को प्राथमिकता दें।

6. पशुओं को खेती का हिस्सा बनाएं।

7. जैव-उत्तेजक घोलों का उपयोग मिट्टी की जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक (catalyst) के रूप में करें।

8. फसलों की सुरक्षा के लिए बेहतर कृषि तकनीक और वनस्पति-आधारित कीटनाशकों का उपयोग करें।

9. कृत्रिम (synthetic) खाद, कीटनाशक, खरपतवारनाशक और रसायनों का बिल्कुल उपयोग न करें।

किसान की नवाचारी सोच: बदलाव की असली ताकत

APCNF के लोग मानते हैं कि ये सारे खेती के बदलाव इलाके के पारंपरिक और देसी ज्ञान पर आधारित हैं।

लेकिन आज ये तरीके आधुनिक, विज्ञान-आधारित और नई टेक्नोलॉजी बन चुके हैं, जिनसे प्रेरणा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के मृदा वैज्ञानिकों से मिली है। इन तकनीकों को ज़मीन पर किसान खुद आज़माते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें लगातार बेहतर बनाते रहते हैं।

किसान अपने खेतों में देख-देखकर, प्रयोग करके, सावधानी से लिखकर, एक-दूसरे से सीखकर और अलग-अलग जगहों पर दोहराकर नई-नई खेती की पद्धतियाँ तैयार करते हैं। इससे फसल और खेती के अलग-अलग तरीकों के लिए नए मॉडल बनते हैं —

जैसे कि नई फसलें मिलाना, खेतों में और ज़्यादा विविधता लाना, नारियल, कोको और फलदार पेड़ शामिल करना, या फिर ड्रोन से धान के खेतों में जैव-उत्तेजक घोलों का छिड़काव, नई सिंचाई और पंपिंग तकनीक, या पौधों में मौजूद घुली हुई शक्कर को मापकर गुणवत्ता पता करना। जब ये तरीके पूरी तरह काम करने लगते हैं, तो उन्हें “A-क्लास मॉडल” के रूप में तेज़ी से और बड़े स्तर पर फैलाया जाता है। Pre Monsoon Dry Sowing के मामले में, 2018 में सिर्फ़ 11 परीक्षण खेतों से शुरू हुआ यह प्रयोग

2019 में 21,000 खेतों तक पहुँचा, और 2023 तक 8,63,000 खेतों में अपनाया गया। खेती का कुल क्षेत्र भी 15,000 हेक्टेयर से बढ़कर 3,85,000 हेक्टेयर हो गया।

2023 से, RySS ने महिलाओं के लिए चार साल का बैचलर डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है, जो Indo-German Global Academy for Agroecology Research and Learning (IGGAARL) के ज़रिए चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) की फंडिंग से संचालित है। इस कोर्स में 500 छात्राओं को मुख्य रूप से 180 किसान-मेंटर्स द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। इनकी पढ़ाई का 75% हिस्सा उनके खुद के खेतों में होता है, जहाँ उन्हें ऑनलाइन मेंटरिंग का भी सहयोग मिलता है। उनका अंतिम प्रोजेक्ट भी उनका अपना खेत होता है, और उसका प्रस्तुतीकरण (प्रेज़ेंटेशन) वे अपने पड़ोसियों के सामने करते हैं।

गुरु और अफ़सर

सब कुछ शुरू हुआ एक गुरु और एक अफ़सर से। गुरु, सुभाष पालेकर, ने भारत की पारंपरिक खेती की विधियों का अध्ययन करके एक विशेष खेती प्रणाली विकसित की, जिसे उन्होंने नाम दिया “ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग” (Zero Budget Natural Farming) — क्योंकि यह तरीका किसानों को बिना किसी बाहरी खर्च के सुरक्षित आमदनी की गारंटी देता है। भारत भर में रासायनिक खाद और बीज खरीदने के लिए ऊँचे ब्याज पर कर्ज़ लेना गाँवों की प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट है। देश के 12 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों में से आधे से ज़्यादा इस कर्ज़ तले दबे हुए हैं, और हर साल हज़ारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं,

क्योंकि वे अपनी ज़मीन हड़पने वालो के हाथों खो देते हैं।

शुरुआत में, पालेकर जी ने अपनी नई खेती की विधियों को “धरती माता” के साथ जुड़ने की एक आध्यात्मिक पुकार के रूप में पेश किया — वे हज़ारों किसानों की कई दिनों तक चलने वाली सभाओं में अपने विचार जोश और करिश्मे के साथ साझा करते थे।

लेकिन इन जागरूकता के अनुभवों के बाद, वे अपने नए अनुयायियों को उनके हाल पर छोड़ देते थे और अगली जगह की ओर निकल पड़ते थे।

विजय कुमार थल्लम ने दस साल पहले एक अफ़सर के तौर पर रिटायरमेंट लिया था। 1980 के दशक से उन्होंने पहले आंध्र प्रदेश और फिर दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ मिलकर गांव की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मज़बूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पालेकर की खेती की सोच ने उन्हें पूरी तरह से प्रभावित किया, लेकिन वे मानते थे कि इसे फैलाने के लिए मजबूत और सक्रिय ढांचे की ज़रूरत है। इसी सोच के साथ उन्होंने कुछ समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर एक गैर-लाभकारी संस्था RySS (Rythu Sadhikara Samstha) की शुरुआत की, जिसका अर्थ है — किसान सशक्तिकरण संगठन।

कुमार हमें RySS के मुख्यालय में स्वागत करते हैं, जो कि गुंटूर के धूलभरे बाहरी इलाके में एक साधारण सी कच्ची कंक्रीट की इमारत में स्थित है। गुंटूर वही जगह है, जहाँ 1960 के दशक में भारत की “हरित क्रांति” की शुरुआत हुई थी — अधिक उपज देने वाले बीजों, भारी सिंचाई और कृत्रिम खाद व कीटनाशकों के साथ। अब कुमार को उम्मीद है कि यहीं से एक नई, और सच्चे अर्थों में “हरित” कृषि क्रांति शुरू हो सकती है।

मिट्टी और गांव की संरचनाओं से शुरुवात

RySS राज्य की संस्थाओं से स्वतंत्र रूप से काम करता है, हालाँकि उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार से बड़े पैमाने पर आर्थिक और संगठनात्मक समर्थन मिलता है। पिछले दस सालों से राज्य सरकारें APCNF (प्राकृतिक खेती) को अपनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। 2016 से RySS ने नई खेती की विधियों को फैलाने का एक मजबूत सिस्टम तैयार किया है, जो खास तौर पर छोटे किसानों के लिए बनाया गया है और उनकी खुद की सोच, समझ और नवाचार पर भरोसा करता है। कुमार कहते हैं,

“बदलाव को बड़े स्तर पर लाने की कला यह है कि साफ़ और आसान नियम हों, लेकिन साथ में इतना स्थान भी हो कि हर किसान की ताकत, आत्मसम्मान और रचनात्मक सोच उभर सके — भरोसा और निगरानी, साझेदारी और विज्ञान — सबका संतुलित मेल ज़रूरी है।”

APCNF आंदोलन ने दस वर्षों में एक मिलियन से ज़्यादा खेतों तक पहुँच बनाई है, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि सटीक योजना और धीरे-धीरे खड़ी की गई आत्मनिर्भर और नवाचारी संरचनाओं का नतीजा है। भारत की जमी हुई सामाजिक परतों और सरकारी तंत्र की जटिल व्यवस्थाओं में इस तरह का बदलाव अपने आप नहीं होता — यह एक बड़ी उपलब्धि है।

यहाँ किसानों को सिर्फ खेती की तकनीकें ही नहीं सिखाई जातीं, बल्कि यह भी सिखाया जाता है कि इन अनुभवों को दूसरों तक कैसे पहुँचाना है। कुछ किसान जिन्हें “चैम्पियन” कहा जाता है, वे अपने खेतों में यह दिखाते हैं कि प्राकृतिक खेती कैसे काम करती है। वे हर कदम को दस्तावेज़ में दर्ज करते हैं — क्या-क्या किया, क्या नहीं किया, क्या फसल मिली, कौन-सी मुश्किलें आईं,

और किन उपायों और जैविक तैयारियों से उन्होंने उन्हें कैसे और कितनी असरदार ढंग से संभाला। “हम सिर्फ कुछ किसानों को नहीं, पूरे गाँवों को बदलना चाहते हैं,” वो अपनी रणनीति समझाते हैं। “शुरुआत हम सबसे छोटे और गरीब किसानों से करते हैं — यहाँ तक कि उनसे भी जिनके पास ज़मीन ही नहीं है।” “हर चीज़ की शुरुआत से ही फायदा दिखना चाहिए, ताकि वह उन लोगों को भी समझ आए जो किसी भी तरह की बचत या जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं हैं।”

APCNF से जुड़े ज़्यादातर किसान 1 से 2 एकड़ ज़मीन पर खेती करते हैं, यानी करीब 4000 से 8000 वर्ग मीटर।

10 एकड़ (लगभग 4 हेक्टेयर) को पहले से ही एक ठीक-ठाक बड़ा खेत माना जाता है, और 50 एकड़ होने पर किसान को बड़ा किसान कहा जाता है — ऐसे किसान आमतौर पर मौसमी मज़दूरों की एक पूरी टीम को रखते हैं, जिन्हें रोज़ करीब 200 रुपये (यानी सिर्फ़ 2 यूरो से थोड़ा ज़्यादा) की मज़दूरी मिलती है। भारत में खेती की औसत ज़मीन का आकार 1970 के दशक से घटकर 2 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर हो गया है।

छोटे किसानों की पारिस्थितिकी – It’s the economy, stupid!

सटीक विधियाँ और खेती की योजनाएँ, खर्च, पैदावार और उत्पादन से जुड़े आँकड़े, और प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती वाले पड़ोसी खेतों की तुलना — ये सारी जानकारियाँ बड़े-बड़े बैनरों पर सीधे खेत के पास प्रदर्शित की जाती हैं।

यहाँ तक कि प्राकृतिक खेती में जो कमियाँ या असफलताएँ होती हैं, उन्हें भी दर्ज और साझा किया जाता है।

APCNF के तर्क बेहद मजबूत हैं: पैदावार या तो लगभग बराबर रहती है या कई बार बेहतर होती है, लेकिन सबसे अहम बात — किसानों को महंगे रासायनिक इनपुट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, और मुख्य फसल के साथ-साथ वे अतिरिक्त सब्ज़ियाँ, जड़ी-बूटियाँ, मेवे, तिलहन और दालें भी उगाते हैं, जिससे उनकी कुल कमाई साफ़ तौर पर बढ़ जाती है। खासकर महिलाएं इस खेती का सबसे बड़ा फायदा देखती हैं — परिवार के अच्छे और विविध भोजन से सेहत सुधरती है, और साथ ही कीटनाशकों से भी बचाव होता है। इसके अलावा, मिट्टी की ताकत भी लगातार बढ़ती है, क्योंकि हर मौसम में कुछ न कुछ उगता है, और खेत अब गर्मी, सूखा, बाढ़ और तूफ़ानों के असर को ज़्यादा सहन कर पाते हैं — जैसे कि आंध्र प्रदेश के 1000 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर आने वाले नियमित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। साथ ही, गाँव की स्थानीय कमाई के ज़रिए आर्थिक सुधार भी होता है — जैसे कि घरेलू स्तर पर जैविक घोलों का बनना, और उन फसलों की साझा बिक्री, जो परिवार की ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं।

अर्थव्यवस्था को सिर्फ़ पुरुषों के हवाले न छोड़िए

इस आंदोलन की मज़बूत रीढ़ हैं स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह, जो बचत समितियों, उधार देने वाली संस्थाओं और ज़मानती नेटवर्क के रूप में आर्थिक बदलाव में अहम भूमिका निभाते हैं। APCNF किसी सरकारी कृषि सब्सिडी पर निर्भर नहीं है —

जैसे कि भारत में सस्ते खनिज खादों पर दी जाने वाली भारी भरकम सब्सिडियाँ। इसलिए, ज़रूरी संसाधन स्थानीय स्तर पर महिलाओं की समूह शक्ति से जुटाए जाते हैं। गाय की खरीद, जो जैविक तैयारियों के लिए बेहद ज़रूरी है, बुनियादी उपकरण, या

महिला किसानों के लिए पहली ज़मीन का पट्टा (लीज़) — यह सब कुछ यही स्वयं सहायता समूह मिलकर वित्तपोषित करते हैं।

समय पर क़र्ज़ चुकाना सम्मान की बात मानी जाती है, जैसे कि गांव की पितृसत्तात्मक व्यवस्था में एक-दूसरे को सहयोग देना भी।

यहाँ एकता और जिम्मेदारी दोनों साथ चलते हैं।

2024 में जब अंगेला मर्केल ने उन्हें ‘गुलबेकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी’ दिया, तब से नहीं, बल्कि उससे पहले से ही कुमार को पूरा यक़ीन है कि APCNF टिकाऊ, जलवायु के अनुकूल और मज़बूत खेती, गरीबी को घटाने और स्वस्थ खाने का सही रास्ता है — और ये सिर्फ़ आंध्र प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है।

सिर्फ़ एक शानदार खेती की तकनीक से कहीं बढ़कर

साल के आखिर में कुमार केंद्र सरकार को यह समझाने में सफल रहे कि इस मॉडल को देश के दूसरे राज्यों में भी आज़माया और फैलाया जाए। हालांकि उनकी रासायन आधारित खेती पर सवाल उठाने वाली सोच अब भी कई कृषि विश्वविद्यालयों के बड़े लोगों को पसंद नहीं आती। भले ही इस पद्धति को अब अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समर्थन मिल चुका है, लेकिन पुराने सोच वाले लोग इसे आज भी सिर्फ़ गरीबों के लिए एक मदद भर मानते हैं। जबकि सच यह है कि यह तरीका सिर्फ छोटे किसानों के लिए ही नहीं,

बल्कि बड़ी समस्याओं का हल भी बन सकता है — जैसे जलवायु संकट, मिट्टी और पानी की सुरक्षा, ज़हरीले रसायनों से बचाव,

सेहत और पोषण में सुधार, और गाँवों की अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाना। लोगों की ताकत और विविधता में भरोसा

सिर्फ एक खेती का तरीका नहीं, बल्कि बदलाव की एक बड़ी सोच है।

विश्व खेत स्कूलों में: एक नई शैक्षणिक पहल?

ग्लोबल फील्ड प्रतिनिधिमंडल की यात्रा और प्राकृतिक खेती, वैश्विक खेती और शिक्षा पर बातचीत के बाद, अब APCNF आंदोलन कई नए विश्व खेत शुरू करने में जुट गया है। कुछ खेत स्कूलों में बनाए जाएंगे, और कुछ को अनुभवी “किसान वैज्ञानिक” तैयार करेंगे। प्राकृतिक खेती पर आधारित ग्लोबल फील्ड की खास बात यह होगी: यह एक “जीविका विश्व खेत” होगा। सवाल यह है:

एक भारतीय परिवार को स्वस्थ खाने और ज़रूरी कमाई के लिए कितनी खेती की ज़मीन चाहिए? प्राकृतिक खेती में एक व्यक्ति को स्वस्थ और टिकाऊ जीवन के लिए कितनी ज़मीन चाहिए? इन सवालों पर हम जल्द ही प्रयोग शुरू करेंगे।